猜您喜欢

-

HD

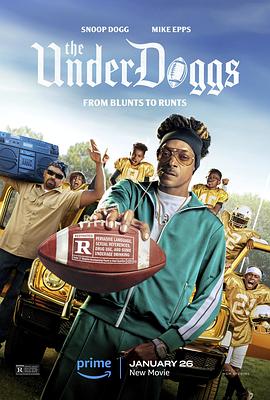

HD 弱者橄榄队

乔治,Andrew Schulz,Caleb Dixon,詹姆斯,迈克,zion Wilson,Ka',南茜,Thom Scott II,Steven Van Tiflin,提卡,卡里略,麦卡林,Robert DeAngelo,西姆斯 -

正片

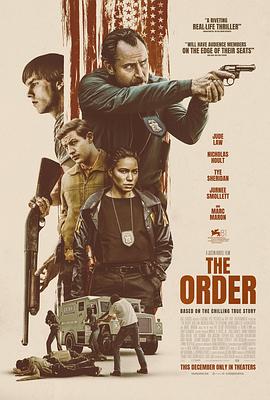

正片 秩序信条

马克,Huxley Fisher,Ryan Chandoul Wesley,奥黛莎,裘德,Jason Long,尼古拉斯,艾莉森,乔尔托夫,马龙,莱维茨基,布拉德利,多尼,菲利普,马蒂亚斯 -

HD

HD 惊天营救2

格什菲,蒙蒂罗,欧嘉,柯维利卡泽,吉加,达拉齐施维利,克里斯,亚当,赫里斯托,托尼克,安德罗,巴赫塔泽,纽沃尔,戴维斯,海姆斯沃斯 -

HD

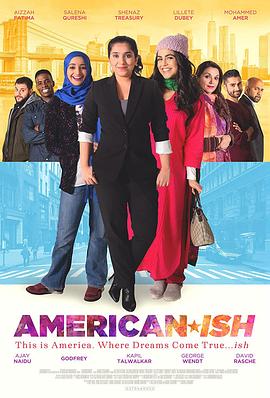

HD 美式人生

奈杜,阿杰,大卫,温迪特,乔治,拉斯彻 -

HD

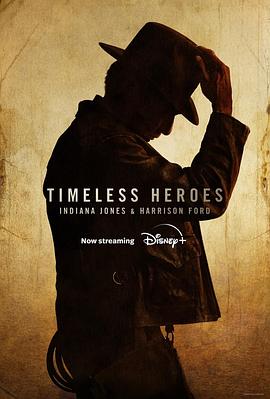

HD 永恒的英雄:印第安纳·琼斯和哈里森·福特

麦斯,伊西多尔,约翰,哈里森,肖恩,福特,肯尼迪,威廉斯,沃勒-布里奇,凯伦,琼斯,安东尼奥,卡普肖,关继威,乔治 -

HD

HD 闪电侠

贝尔杜,杰瑞米,萨莎,米勒,肖恩,凯奇,伊德,斯蒂芬,玛丽维尔,埃兹拉,迈克尔,特拉乌,海伦,克鲁尼,卡尔 -

更新至06集

更新至06集 流人 第三季

查理,吉尔德,索佩,艾米-费欧‧爱德华兹,乔治,克里斯汀,加里,西恩,劳登,奥德曼,克里斯托弗,托马斯,韦斯特,科拉内,克里斯 -

HD

HD 爱情大玩家

阿普鲁泽,汤姆,Scottie DiGiacomo,乔治,小达蒙,Darron Jay Morgan,伊莲,Jerry Kernion,乔尔,维茨纳,奥古斯图斯,吉娜,Kais Boukthir,Claudia Maree Mailer,Veraalba Santa -

更新至6集

更新至6集 环环相扣

乔治,Ted Sod,奥利芬特,王-卢,克莱尔,贾雷尔,伊利亚,丹尼斯,蒂娜,海皮,贝兹,苏珊,温特,麦迪逊,亚历克斯 -

HD

HD 奇迹少女

格兰特,罗宾逊,泽诺,谢尔碧,乔治,西拉,布莱斯,维克多,基思,克里斯蒂娜,Cassandra Morris,峇本布鲁克,瓦伦苏埃拉,西尔弗斯坦 -

HD

HD 饥饿游戏:鸣鸟与蛇之歌

舒瓦兹曼,库斯,汤姆,布莱斯,Josh Andrés Rivera,蕾莉,亨特,弗拉纳根,艾琳,詹森,霍菲尔,Serena Oexle,库珀,萨瑟兰,乔治